桥梁在建造和使用过程中,会受到环境影响、有害化学物质的侵蚀,并承受车辆、风、雨雪、地震、人为因素等外力作用,同时由于采用的材料的自身性能也会不断退化,从而导致结构各部分不同程度地损伤和劣化。更要指出的是,有些桥梁在设计时存在一些构造上的缺陷,以及施工中的质量问题,加速了这些病害的形成和发展,病害的主要体现之一就是混凝土裂缝的发生与发展。

混凝土裂缝的产生

裂缝是钢筋混凝土桥梁及污工拱桥中普遍存在的一种缺陷和主要的病害。一般裂缝有两种类型,一种是由于桥梁结构的承载力或刚度不足,在荷载作用下产生的裂缝。通常有纵向裂缝和横向裂缝两种。另—种是施工时由于质量缺陷而出现的裂缝,这类裂缝通常产生在钢筋混凝土桥梁中及石拱桥的灰缝部位[1]。由于裂缝是桥梁上的重大病害之一,因此不管是哪一种裂缝,只要裂缝的宽度和数量超出规范允许的范围和限度,都会导致结构恶化,影响到桥梁的承载能力和使用寿命,应该引起高度的重视,及时进行修补。

1、原材料引起的裂缝

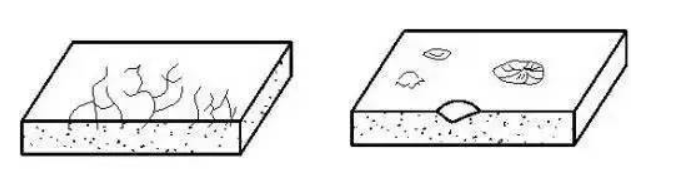

水泥用量过大或水泥品质有问题,将在混凝土浇注后产生不规则裂缝(龟裂)。如图l所示。

图1水泥质量问题引起的裂缝图 2骨料问题引起的裂缝

当骨料含泥量过大时,将随着混凝土干燥、收缩,出现不规则花纹状裂缝。当骨料是碱骨料或风化骨料时,在混凝土硬化后将出现裂缝,裂缝往往以骨料为中心,在骨料周围出现,有时也有带圆锥形剥离的。如图2所示。

2、施工质量问题

混凝土搅拌时间过长,运输时间过长,将会使混凝土凝固速度加快,在整个结构上产生细裂缝。

模板移动或鼓出,将会使混凝土在浇筑后不久产生与模板移动方向平行的裂缝。

支架下沉、脱模过早、不均匀下沉,也将会使混凝土在浇筑后不久产生裂缝。

接头部位处理得不好,将造成预制混凝土构件装配时的施工接缝和现浇混凝土时的新旧混凝土施工缝变为成型缝。由于安装时支座设置工作粗糙,使支点处与桥轴垂直方向上形成倾斜扭裂。

养生不好,塑性收缩状态将会在混凝土表面发生方向不定的收缩缝。这类型经常出现在混凝土刚浇筑之后,裂缝深度较浅,约为钢筋保护层厚度,特别是在风大的天气,空气干燥时浇筑的混凝土更容易产生。

在振捣不充分,或析水多的混凝土,断面高度急变的部位,以及钢筋、导管等的保护层小的时候,常因混凝土的沉降,导致在混凝土刚浇筑之后产生深度较浅的裂缝,通常裂缝沿钢筋或导管方向产生。由于钢筋沉降小,周围混凝土沉降大,所以在钢筋下面形成空隙。

大体积混凝土、使用了早强水泥的混凝土,由于技术措施不当,常因混凝土的水化热作用,在浇筑后2—3天导致混凝土结构中产生裂缝,裂缝经常以直线等间距出现。在新旧混凝土接头等处,沿着与接缝面的垂直方向产生裂缝。即使按垂直方向,作平面接头面时,也同样产生裂缝。

水灰比大的混凝土,由于干燥收缩,在龄期2—3个月内容易产生裂缝,大体积混凝土也有在6—8个月内产生。这类裂缝往往在开口、角网等部位容易产生,特别是当浇筑断面很薄,硬化后经过较长一段时间,更容易产生由于约束引起的收缩裂缝。对钢架结构等,如受梁约束之后浇筑桥面板,也容易产生水平方向的裂缝。收缩裂缝多为贯通裂缝。

3、设计原因导致的裂缝

当设计的混凝土抗压强度不够时,在承压应力大的部位,由于出现局部拉应力,常常导致产生裂缝。

当外力(包括冲击力)超过设计要求时,由于受拉区域布筋不够,“裂缝在粱和板等的受拉边,垂直地向中性轴发展;或者由于主拉应力方向钢筋不足,在梁两端(剪切)、支座等处容易产生裂缝。

4、外界环境的变化

由于混凝土表面温度变化,常常导致构件在垂直于受弯方向产生裂缝,或在悬臂梁最大负弯矩处产生裂缝。

火灾常常导致混凝土表面产生细裂缝和质量恶化。

钢筋锈蚀将沿钢筋方向产生裂缝。

盐或化学作用,使混凝土表面产生细裂纹和质量恶化,或表面砂浆脱落。

基础不均匀下沉,将使结构产生向下沉方向倾斜方向的裂缝。

出于通行超过设计荷载的重型车辆,在梁的受拉边产生裂缝。

混凝土的裂缝控制

混凝土裂缝是不可避免的,但是可以控制的。控制裂缝,主要从设计、原材料的选择、混凝土配合比和施工工艺等方面入手。

1、结构设计措施

结构的主要作用在于支承荷载,并把它传递到地基。因此,结构设计的主要任务之一就是考虑如何使传力路径尽可能短,越是简捷,效率越高,混凝土材料尽可能受压,同时应尽量避免结构断面突变带来的应力集中,可最大限度避免裂缝的产生。

要充分考虑足够的保护层厚度以保护钢筋,但是因种种原因受到限制又不能满足保护层厚度时,可以通过涂刷防碳化涂料来弥补保护层的不足,但选材是一定要注意涂层本身一定要抗碱和紫外线。

对地处北方地区的桥梁应有完善的防冻设计。寒冷地区冬季处于十分恶劣的冻融环境,雪后融雪使用盐水,形成盐冻融更为严重。所以设计必须对防冻设计提出严格的要求,施工时对混凝土的配比设计严格控制,应采用引气工艺混凝土,达到防冻要求。

结构的外形构造要尽量避免雨水、水汽和有害物质在混凝土表面上的积聚直接侵袭主体结构。过去的桥梁设计对此考虑的不周,雨水通过栏杆外侧流向边梁,所以边梁外侧病害最严重。

要有良好的防排水系统。桥面防水非常重要,但最关键的是雨水泄水口,伸缩缝,伸缩缝处的梁端部位以及帽梁顶面,下部结构水位浮动处等,都要特殊处理。收水口的设计必须保证不但能排桥面水,而且能排沥青铺装的层间水。

采取预防性的保护措施。一些重要结构,一旦发生损伤,检测、维修、加固将变得非常困难,而在设计时考虑预防性的保护,在施工阶段进行,将是最经济有效的办法。比如斜拉桥的桥塔,借助施工期间的脚手架进行保护十分容易,而一旦投入使用,再进行修补几乎不可能。再如,伸缩缝下的盖梁,一旦伸缩缝防水失效(几乎无缝不漏),将处于非常恶劣的环境,冻融、盐腐蚀、结晶腐蚀都要发生,此时若要治理,难上加难,而设计之处就应考虑。

2、施工工艺与养护的控制

混凝土在运输过程中,严禁添加计量外用水,当有必要调整混凝土的塌落度时,必须在专职技术人员指导下,在卸料前加入外加剂,加入后快速搅拌,外加剂加入量与搅拌时间应经试验确定。在浇筑前,混凝土的温度应维持10℃至30℃之间,浇筑混凝土前,应针对工程特点、施工环境条件与施工条件事先设计浇筑方案,包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等;混凝土浇筑过程中,不得无故更改事先确定的浇筑方案。混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断,间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过120 min。所有混凝土,一经浇筑应立即进行全面的捣实,使之形成密实、均匀的整体,对引气混凝土,振捣棒脉冲的频率应不大于6000Hz。

内容来源:中国公路学会

免责声明:本文涉及的部分文案、图片、视频摘自于互联网,目的在于分享更多信息,本站不对其准确性负责。部分内容、图片系网络转载,版权归原作者所有,部分内容因转载众多,无法确认原作者,如有问题,请联系删除。